醗酵酒:葡萄酒から紹興酒と日本酒

まで

酒の製法の第一段階 は,醗酵で酒精を適切な方法でつくることである.

糖分を酵母によってアルコールと炭酸ガスにすることが醗酵である.

何もしないでも,糖の形で直接収穫でき,且つ,ほぼそのままでも醗酵できるものもある一方,糖の重合体の澱粉などの形で収穫できるものもある.酵母は糖の 重合体を分解(醗酵)できない.何らかの方法で糖に分解する必要がある.

人類はそうした多様な収穫物を色々な方法で酒にしてきた.

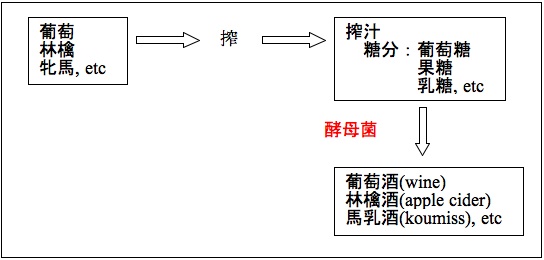

それらを分類すると,次のような図に特徴づけることができる.

単醗酵方式と云われる葡萄酒に代表される最も古い形式の酒つくり技法で ある.

酵母(yeast)は我々の環境にその他の雑菌とともに存在している.

もし,単一に近い酵母が育つ環境があれば,季節の作物の収穫物や動物の乳(乳糖)に混入して偶然醗酵が起こる.

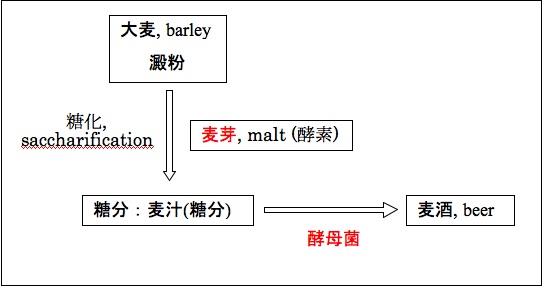

大麦が発芽した発芽大麦(麦芽)に含まれる多数の酵素に澱粉を糖化する 作用があり,自らの大麦の澱粉が糖分になる.紀元前4,000年のBabyloniaに既にあった技術である記録があり,3,000年頃にEgyptに伝 わり各地に伝播した.

発芽した大麦を熱風乾燥させたものから糖分を取り出し酵母で醗酵させる.

単行複醗酵方式と云う.

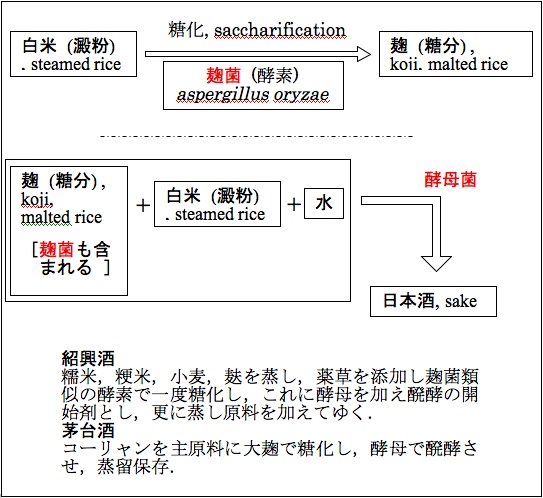

並行複醗酵方式は,糖化の過程と醗酵の過程が同時並行で醗酵が促進する 方式のもので,偶然の産物として酒製造技術ではない.

幾つかの技術的な経験が基礎にあり,できたものである.

大化改新時に造酒司(サケノツカサ)があり麹を作って酒つくりをしていた.

続日本紀には761年に居酒屋風の店のあったことが記されている.

室町期に二段仕込みが始まり,15世紀後半には三段仕込みが興福寺の塔頭の多聞院で始まる.

飲酒家を般若党というが,多聞院の命名と云われている.因 に,ビール飲みを泡般若とい云う.