- 病原体には,寄生虫,細菌,リケッチア,ウイルス,等がある.

- ここでは,病原体をウイルスと想定する.

- ウイルスは自身では増殖できないが,自己再生産が行える動植物の細胞にとりつき,細胞の自己再生産能力を借用して増殖できる.

- 同じ遺伝子を持つ細胞だが,動植物の様々な部位によってその細胞には役割がある.

- 細胞が担う役割によって細胞の表面の性質も異なっている.

- 普通のインフルエンザのウイルスは手の表面から体内に侵入することはないが,

- 鼻の微粘膜や肺の気管からは侵入し易い.

- 侵入し易い細胞とされにくい細胞があり,それらは,細胞の表面の性質によっている.

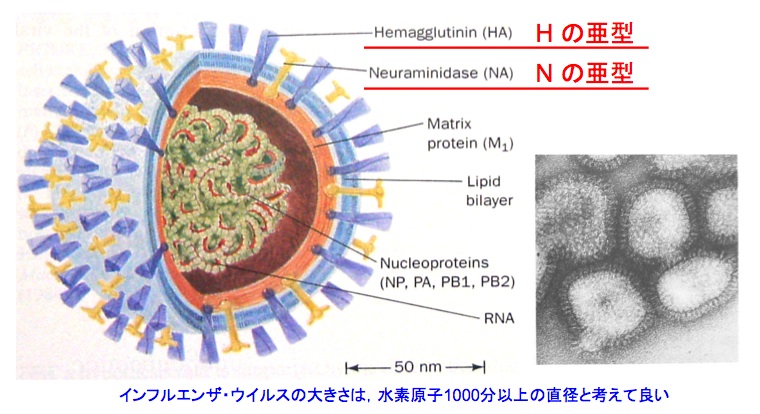

- 実際,インフルエンザのウイルスの表面には,細胞の表面に「くっつく」ための突起状のタンパク質が沢山ある.

- A型インフルエンザウイルスでは,この突起状のタンパク質は,15種類あることが知られている.

- 細胞表面に「くっつく」役割を果たす突起状のタンパク質のことをヘマグルチニン (Hemagglutinine)といい,A型インフルエンザウイルスには,H1〜H15までの「亜型」が知られている.

- 動植物の自己再生能力を借用して増殖するウイルスは,細胞の表面に「くっつく」と,細胞の表面の小さな隙間を見つけて自身のRNAやDNAを細胞内部に注入して,細胞にウイルスの複製の一部 (マトリックスタンパク, Matrix Protein)を作らせる.

- 細胞の中で増殖した自分の分身ウイルスは細胞の外にはじき出され,はじき出された複製ウイルスは近隣の細胞の表面に取り付き同じように増殖する.

- 細胞内で複製増殖したウイルスが細胞の外に出る場合に,細胞の中の細胞の内側から細胞膜を切り裂く必要がある.

- 最初に細胞表面にくっついて自分のRNAやDNAを細胞の中に「注入」する動作に比べ,細胞の中から細胞外に出るための動作は比較にならない手荒なものである (詳細は略すがくっついた細胞の細胞膜まで寸借する).

- RNAやDNAは直径が水素原子20個程度の糸のようなもの

- ウイルスの大きさは,直径が水素原子が1000個程度の球状のもの

- 細胞の内側をナイフで引き裂くような動作が必要となる.

- この細胞の内壁を「切り裂く」作業のために必要となるのが,ウイルスの表面に備わっており,ノイラミニダーゼ(Neuraminidase) と呼ばれる同じく突起状の酵素タンパクである.

- ノイラミニダーゼという酵素は,小さな糖,糖タンパク,ムチン(糖タンパクで粘膜上皮の粘性物質),糖脂質の結合を切る能力がある.

- A型インフルエンザこのノイラミニダーゼには,N1〜N5の5つの型があることが知られている.

- A型インフルエンザは,ヘマグルチニンとノイラミニダーゼの型の組み合わせにより,H1N1,H5N1, .. のように分類されている.

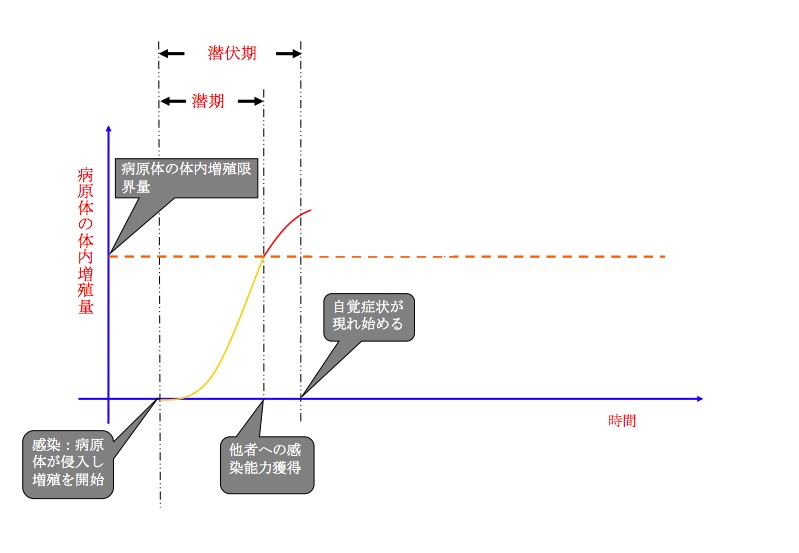

- 模式図

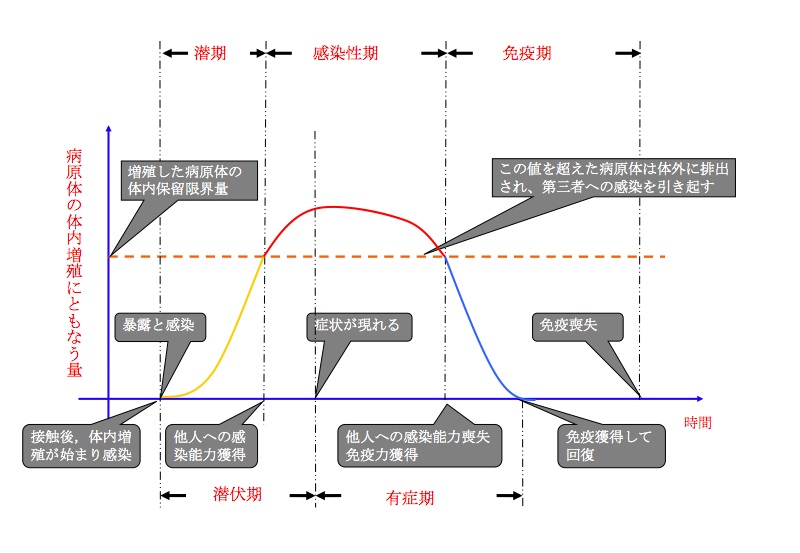

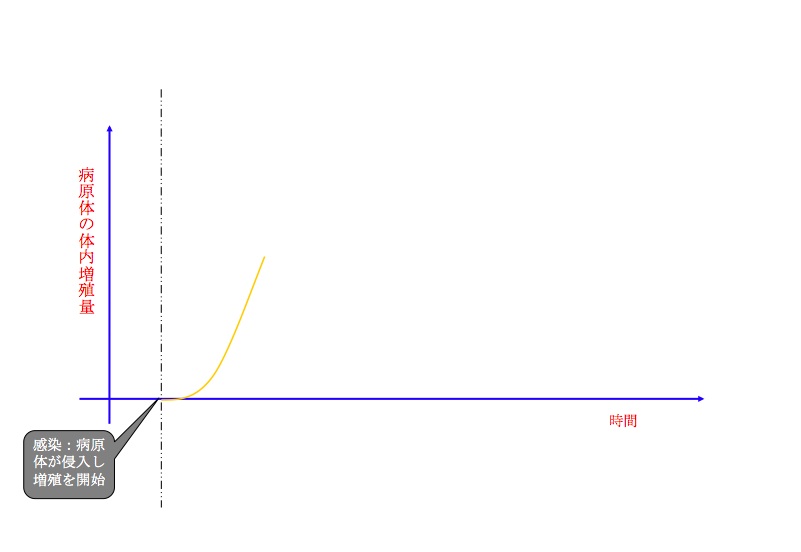

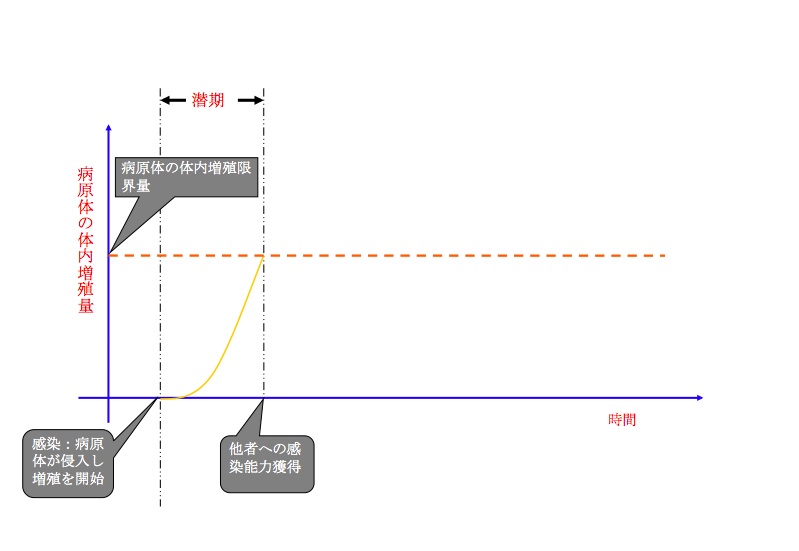

横軸は時間軸で,縦軸は侵入した病原体(ウイルス)の増殖した量を表す尺度である.

垂直な破線は,体内に侵入して細胞内で増殖が始まった時で,この時点から感染したことになる.

この「感染」時点から,黄色の曲線が右上方の向かって伸びているが,これは体内のウイルスの存在量を表している.

はじめはゆっくりと増加し,だんだんと空隙に直線的に増加している.

この間, 増殖したウイルスは侵入した体内に留まりつづけ,殆ど体外にでることはない.

画面中央の赤の点線と青い縦軸の体内の病原体量との「交点」は,感染を受けた患者の中で病原体を「留めおく」ことのできる「限界量」を表している.

この限界量を超えた時点は,2番にの縦の破線が時間軸と交わる時点である.

「感染症の伝播」を考えるときに,大切なことは,体内のウイルス量がこの「限界量」を超えた時点から,増殖を続けているウイルスが「体外に飛び出ている」状態になっていることである.

即ち,単純な接触によって,他人(他者)にも同じ病原体を「振り撒く (他者への感染能力獲得)」状態にあるという状態になっている.

【参考】感染は様々な「接触 (暴露)」によって起こるが,ここで云うインフルエンザの場合などの単純な接触とは,

- 咳や発熱のある感染者の1.5 m以内に近づく

- 病原体で汚染されているドアなどの表面に触れる

- 感染者の呼気を吸い込む 等々

ウイルスが侵入し「感染」が成立してから「他者への感染能力獲得」までの期間のことを『潜期 (latent period)』という.

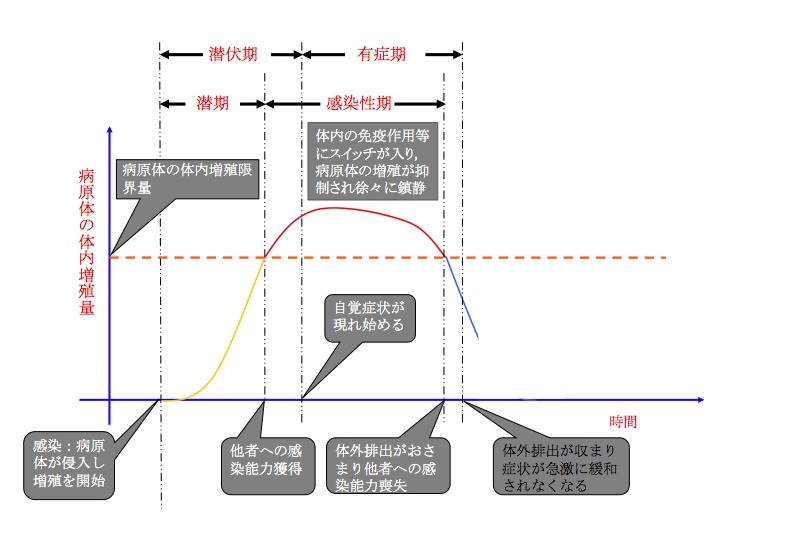

病原体の体外排出が始まってからは,ウイルスの量は「赤い曲線」で示してある.

体外排出が始まる頃から,咳や発熱による発汗などが顕著になり,「自覚症状」が現れるのが一般的である.

中には,感染を受け,体外排出が始まっているのにもかかわらず,症状が顕著でなく自覚できない場合もあることが知られており,『不顕正感染(症状が顕著でなく自覚症状を感じない感染)』と呼ばれている.

不顕正感染については,「氷山効果(iceburg effect)」の概念が指摘されて来た.即ち,

- 症状を自覚している人の方が海面に出ている氷山ほんの一角で,

- 水面下の多くの人は感染しているものの症状を訴えない

何れ,『潜期』が過ぎると,病原体(ウイルス)は体外に排出され続ける.

この『潜伏期』と『潜期』の間の期間が最も『要注意』の時期である.

なぜなら,感染を受けた人は,

- この期間は病原体を体外に排出しているにもかかわらず,

- 症状が無い(あるいは軽微)なので「普段通りの社会活動」を行い,

- 普段通りに他人と「接触」をして,

- 接触を持った人に対して,感染者の病原体の「暴露」がなされる

症状が無い(あるいは軽微)なので「普段通りの社会活動」を行い,この間,他人(感受性者)に病原体の暴露を被らせ,ある確率で「感染」させてしまうからである.

【参考】「暴露」と「感染

- 「暴露(exposure)」とは病原体などの危険因子に「曝される」ことで,

- 「曝された」からといって,直ちに「危険を被る」ことではない,

- 「危険(risk)」である「病原体」に暴露されると,ある確率で「感染」をうける.

- 「(病原体への)暴露」後に「感染」する確率のことを「感染確率」という.

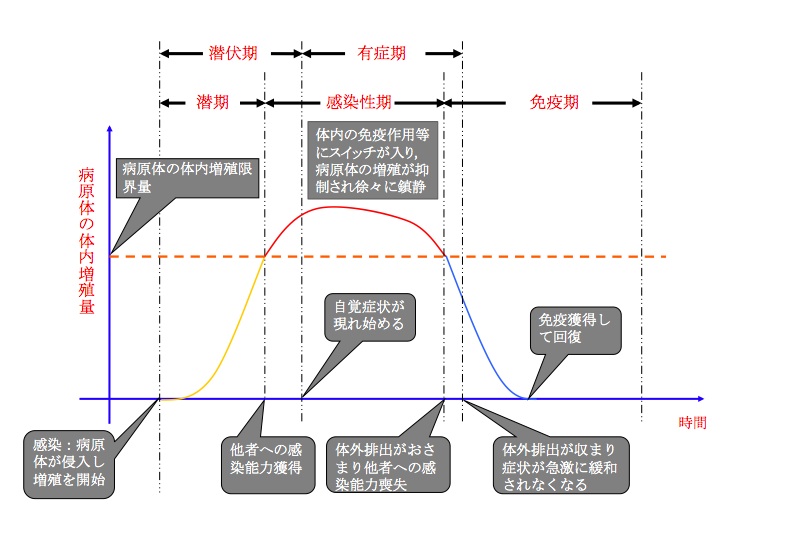

しかし,あなたのからだの中の免疫作用等の「自己防衛能力」にスイッチが入り,病原体が駆逐されたり,増殖が阻害されたりして,体内の病原体の量が「赤い曲線」のように減少し始めます.

病原体が体内での「限界量」にまで減少すると,あなたのからだの「自己防衛能力」は強力なものにかわっている.

そして,他者(他人)を病原体に暴露する危険は殆どなくなる.

加えて,体外排出が収まると,殆どの場合には症状が急激に緩和される.

この「潜期」から「感染能力喪失」までの期間のことを「感染性期(感染期, infectious period)」という.

また,「潜伏期」から症状が緩和しなくなるまでの期間を「有症期(symptomatic period)」という.

ただし,「免疫」は「自己防衛の方法の記憶」のようなものであるので,永久に獲得するものではなく,多くの場合,時間とともに消失する.「免疫」が持続している期間のことを「免疫期間」という.

免疫力が備わったヒトは安全である.免疫が備わっている期間を「免疫期」という.

擬似的に病原体への対処法(防衛能力)を身体に学習させようとするのが,ワクチンの接種である.

- ワクチンとは

- 病原体(ウイルスや細菌)あるいは細菌毒素に対して

- 化学的あるいは物理的処理を加えることにより

- その「抗原(生体にとっての異物)」としての性質をのこしつつ

- 病原性あるいは毒性を弱めるか喪失させたもの

ただし,この方法で常に「免疫力」が得られる訳ではなく,病原体やワクチンの性質にもよるが,例えば,麻疹ウイルスのワクチンでは5%が効果がないと云われている.

【参考】先進国で殆ど唯一の「麻疹ウイルス輸出国」であるとされる我が国では,1歳児での接種に加え,義務教育を終える時期での再接種が提言されているのはそのためである.

ただし,症状が完全になくなる時が治癒するときであるが,他者に感染させない状態になれば,一般に「緩解(完全には治癒していないが症状が一時的あるいは永続的に軽減あるいは消失している状態)」時期をさだめることは困難である.

そこで,病原体の体外排出が停止した時点と緩解の時点をおなじと考えることとしても今後の議論には然程影響はないと考え,次のような概念図を採用することとする.